人生で初めて落語鑑賞に行き、芸術家として生きる人生に憧れを感じた話

「天満天神繁盛亭」という落語の定席に、人生で初めて落語鑑賞に行きました。大阪にある唯一の落語定席(定例公演を行う施設)らしく、2006年に本施設が開園するまで60年以上ものあいだ大阪には落語の定席がなかったそうです。毎日、朝・昼・夜に分かれて落語の公演があり、私が鑑賞したのはある日の昼席でした。「平林」「尻餅」「河豚鍋」という三つの古典落語に加え、歌謡ショーと紙芝居、最後に現代を舞台にした新作落語が披露されました。私にあまり落語の素養がないからか、十分に楽しめたかと問われれば微妙なところです。(前説的な役割の方が「笑ってあげてください」のようなお願いを最初にするのは逆にしらけるからやめた方がよいのではないかと思いましたが、それだけ「落語」というものがもう誰にも笑えない演目になってしまっているのかもしれません)そんな「笑い」のない落語鑑賞でしたが、「天満天神繁盛亭」を去る私の胸には大きな感傷が残っておりました。落語鑑賞を行ったのは日曜日だったので、翌日は「仕事」に行かなければなりません、それなりにプレッシャーのある、それでいて自分が心から熱望しているわけでもない、それどころか、どちらかと...

小説特集

小説特集 小説特集

小説特集 小説特集

小説特集 雑記特集

雑記特集 映画/アニメ特集

映画/アニメ特集 漫画特集

漫画特集 映画/アニメ特集

映画/アニメ特集 映画/アニメ特集

映画/アニメ特集 教養書特集

教養書特集 小説特集

小説特集 漫画特集

漫画特集 教養書特集

教養書特集 ビジネス

ビジネス エンタメ

エンタメ 鬼滅の刃

鬼滅の刃 エンタメ

エンタメ 雑記特集

雑記特集 雑記特集

雑記特集 ビジネス

ビジネス 砂時計

砂時計 エンタメ

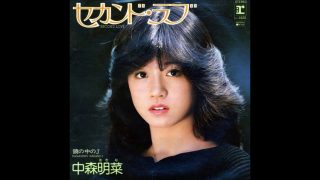

エンタメ 楽曲紹介

楽曲紹介 エンタメ

エンタメ エンタメ

エンタメ ビジネス

ビジネス エンタメ

エンタメ